- novembre 2013 – Mimesi. Microcosmo/Macrocosmo – Laura Cherubini

- giugno 2007 – La meraviglia della virtù – Roberto Priod

- marzo 2005 – Le Nature di Roberto Priod – Francesco Poli

- dicembre 2001 – Ritorno – Alessandro Tempi

- luglio 2000 – I fiori dell’Arte – Luciano Caramel

- luglio 1997 – Il Lichene come metafora – Luciano Caramel

- dicembre 1994 – Forme in equilibrio – Martina Corgnati

- maggio 1993 – Da popoli nomadi – Andrea B. Del Guercio

Laura Cherubini

“Voglio parlare dell’Aura. Essa avvolge lo spazio e il tempo, si sprigiona ugualmente dall’universo e da noi; ed essa è in noi, coscienze, persone e popoli, come un’incursione dell’universale, come il movimento avvolgente e dispiegato. di un qualcosa che unisce dopo aver identificato, che non è né quantitativo, né qualitativo e che partecipa di entrambi allo stesso tempo e che ha nella vita, una vita propria, dissimulata eppure rivelabile, analoga a quella del radio e delle onde. L’aura non si confonde con il pensiero eppure serve da mezzo al pensiero. Non si confonde con la sensazione eppure la propaga, aumenta o diminuisce, comanda ogni sensazione, come la mano regola la luce, il suono” Léon Daudet, Melancholia, 1928.

Pratica biomimetica

L’opera di Roberto Priod si inserisce nella complessa relazione tra arte e natura che si sviluppa lungo l’intero arco della storia dell’arte e assume valenze particolari all’interno dell’arte contemporanea. All’interno di questa relazione si situa anche il rapporto tra arte e scienza che interessa molto Priod, che tuttavia lo declina in modo del tutto personale, come nota Luciano Caramel: “Non che Priod intenda porre il suo lavoro all’insegna di una stretta interrelazione con la scienza. Con la quale piuttosto egli dialoga, traendone conoscenze e stimoli da trasferire su di un piano di invenzione e di elaborazione fantastica, come conviene all’arte, che ha obiettivi e quindi metodi, costitutivamente differenti da quelli della ricerca scientifica”. Quello di Roberto Priod sembra essere un esercizio di biomimetica che corrisponde a un’imitazione della vita in tutte le sue forme. Cos’è la mimesis classica? E’ una parola greca che appare preminentemente nella filosofia di Platone e Aristotele, in ambedue i casi con significato di imitazione e similitudine. Può anche identificarsi però con il concetto di rappresentazione. Nella storia dell’arte la mimesi ha avuto valore di illusione. E’ quel che crea illusività rispetto alla realtà e alla natura stessa. Gli antichi chiamavano l’arte la scimmia della natura (usando quindi una metafora tratta dalla natura stessa) perché si crede che la scimmia sia un animale che imita quello che avviene. A proposito della mimesi la classicità è ricca di aneddoti relativi ai più celebrati pittori di allora come Zeusi e Parrasio: l’uva talmente vera che gli uccelli cercano di beccarla, il panneggio talmente vero che le persone cercano di sollevarlo per vedere il quadro. E poi c’è Apelle che secondo il Vasari indica il superamento della natura poiché segna il passaggio dalla bellezza naturale alla bellezza ideale. Si dice infatti che, dovendo dipingere la donna più bella del mondo, scegliesse le cinque fanciulle più belle della città per “copiare” da ognuna la sua parte più bella. Ognuna delle fanciulle ha fattezze più belle per un aspetto, tutte insieme possono rendere l’immagine ideale della vera bellezza femminile. Dunque il bello ideale è costruito. La strada che l’arte classica percorre è quella dell’idea. Tanto per Platone che per Aristotele la mimesis corrisponde alla similitudine. Aristotele però attribuisce al termine un senso positivo. Platone invece, per il quale le cose del mondo sono copie delle idee che costituiscono la vera realtà, considera l’arte inferiore al reale in quanto copia di una copia. Il concetto è illustrato dal mito della caverna nella quale è chiuso un prigioniero che vede ombre e le scambia per realtà. Solo in un secondo momento capisce che si tratta di ombre di statue di cera poste all’esterno. Platone dunque svaluta l’arte e nel X libro de La Repubblica propone di espellere dalla città l’artista stesso, perché animato da divina follia e affetto da quel temperamento melanconico che la cultura classica gli attribuisce, risulta dannoso. Paradossalmente l’arte assumerà il modello paradigmatico di Apelle e attraverso questo la filosofia platonica così critica verso l’arte. Il nume tutelare diventa Platone, anche se artisti legati alla filosofia platonica come Michelangelo sono in realtà più vicini ad Aristotele e alla sua concezione dialettica tra materia e forma, potenzialmente insita nella materia stessa: per Michelangelo la scultura si fa per via di togliere e non per via di mettere e l’opera è compiuta quando l’idea è stata estratta dalla materia.

Un’idea di scultura

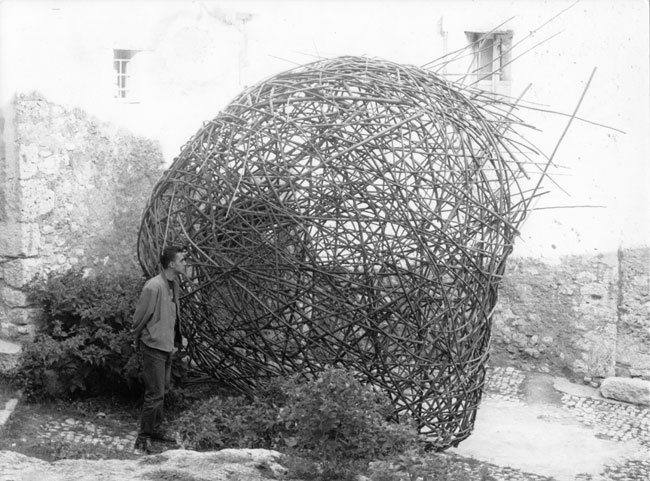

Roberto Priod nasce scultore, tanto è vero che dopo aver terminato l’Istituto d’Arte ad Aosta non va a fare l’Accademia nella più vicina Torino, ma sceglie quella più mirata alla pratica scultorea di Carrara. “C’era un ambiente internazionale, quasi la metà degli studenti erano stranieri, americani, sudamericani, tedeschi, francesi, giapponesi. era molto stimolante. Discutevo molto con del Guercio, che gestiva la Galleria Civica di Forte dei Marmi, ma anche con Caramel, Poli ed altri durante i miei soggiorni a Milano.” ricorda l’artista. Subito si pone in sintonia con la natura e con i suoi ritmi, convinto “dell’esistenza di un legame attivo fra cicli cosmologici e cicli biologici”. Tanto è vero che intitolerà la mostra del 2000 a Torino al Parco del Valentino e quella del Jardin de l’Avenue Conseil des Commis del 2001 ad Aosta Kyklos. Inizialmente la scultura di Priod abita la dimensione verticale con Il velo del nulla (1989), Essenza vitale (1991) e le Protesi (1995) con il loro andamento colonnare. Già in tutti questi casi si assiste alla giustapposizione di materiali differenti, alcuni alludono a una logica e geometrica organizzazione dell’opera, altri alla crescita organica della natura. Nei Fossili (1995) Caramel rintraccia una denuncia “delle stridenti e forzate compenetrazioni fra mondo tecnologico e mondo organico o fra organismi animali e organismi vegetali”. L’ottica comunque è quella dell’attenzione all’ambiente e disegna l’orizzonte di una nuova ecologia. E’ proprio da ambiti ecologici e biologici che Priod trae forme che definisce di “raffreddamento” attraverso un procedimento di spoliazione e di appropriazione della struttura segreta ed essenziale delle cose. Questo processo prende avvio proprio con Protesi (1995) e poi, con Licheni vivi (1997), Mimesi (1998) e Semi di Cayu (2001) va a collocare le forme nello spazio come segni di dialogo ambientale all’interno di Musei di Scienze Naturali, Parchi, Orti Botanici e anche opere dell’architettura storica come Castelli. I Licheni vivi sono pannelli di legni, diversi, di differenti colori, curvati a caldo e rivestiti in cera all’interno. La forma è data dall’ingrandimento di un tallo, il corpo vegetativo di organi quali i licheni e le alghe. Alghe e licheni abitano le profondità del mare e le altitudini della montagna, sono comunque forme organiche unicellulari che presentano notevoli similitudini. L’approccio antropologico si evidenzia anche in opere come Essenze (2002), studi fotografici legati alle matrici, e Nature (2004) fatte di ceramica e pigmento. Molte tecniche utilizzate da Roberto Priod si avvalgono di uno degli elementi fondamentali della natura: il fuoco. Come efficacemente ha scritto Andrea del Guercio: “Costante è la presenza del calore quale fonte di energia primaria nella manipolazione, nella costruzione, nell’edificazione del mondo, il fuoco è la tecnica persistente specificata nella piegatura del legno, nella fusione del bronzo, nella cottura della terra. Il fuoco come tecnica di fusione, di cottura, di piegatura per materiali antichi che, nel processo, assumono uno stato di fisicità forte e severo, attraversato da mobilità e da sviluppo, ora in elevazione, ora in orizzontalità”. Intorno alla metà del primo decennio del nuovo secolo il lavoro di Roberto Priod conosce una evoluzione che lo rende più ricco di umori, di sensibilità e di intuizioni. Scrive lo stesso artista: “L’enunciato plastico risulta nel complesso compositivamente articolato, semiologicamente rigoroso e concettualmente ricettivo delle recenti problematiche etiche, libero però da rigidi e pregiudiziali modelli storico-artistici evolutivi e temporali o da precostituite mappe linguistiche oltre che consapevole dell’attuale contesto postmediale, affiancando con tale approccio, recenti proposte espressive emerse nel panorama contemporaneo”. L’artista usa sempre più materiali recenti, comunque naturali, come pasta di legno diluita con acetone, farina di legno e vinavil. Il legno in pasta diventa plasmabile, modellabile. Priod attua una serrata ricerca sulle materie. L’uso del pigmento conferisce un aspetto pittorico. Il cromatismo concorre a ricreare alcune sensazioni. Nel 2006 per la Chiesa di San Francesco a Piacenza mette in scena una riflessione sul teologo francescano San Bonaventura. Fiore di vite è il titolo della scultura sparsa a terra che nasce dalle metafore sulla vite che abbondano nei libri sacri. Qui le foglie di vite diventano fiori anche mediante l’aspetto cromatico. Attraverso il colore del polline l’opera sembra acquistare vita. L’aspetto tecnico è importante, ma non dominante ed è comunque sempre volto a rafforzare il significato profondo dell’opera.

Forma radiante della materia

I lavori esposti nella mostra all’Hotel des Etats ad Aosta disegnano un percorso all’interno dell’opera di Roberto Priod e rappresentano ampiamente l’ultimo periodo della ricerca, individuandone la matrice, sia dal punto di vista del lavoro che del linguaggio, nelle cinque scatole (a modello dei contenitori che si usano in ambito scientifico) di Mimesi (1998) dove la natura è vista da punti di vista diversi: si tratta di tecniche miste su faesite dove un elemento naturale vero è accostato a uno copiato o interpretato. Emerge qui il forte aspetto concettuale su cui si basa la ricerca di Priod, aspetto che più avanti sarà meno sottolineato, ma sempre presente e fondante. Altro lavoro germinale è quello dei Semi di Cayu realizzato prima al Parco del Valentino, poi nel 2001 nel Jardin de l’Avenue Conseil des Commis accanto alla stazione di Aosta: si tratta di sculture in forma di semi realizzate in ceramica e in legno di pioppo, scelto appositamente per la sua caratteristica di marcescibilità, di non adattabilità alle intemperie. La parte fecondante è in terra cruda bianca, il resto in pioppo. Due sono combusti e si decompongono dall’interno, e uno no, e si decompone dall’esterno. In questo caso la forma diviene protettiva. Nel giardino c’erano sculture monumentali ottocentesche e dunque questi giganteschi semi, quasi un’iperbole della forza generatrice della natura, mostravano una diversa concezione della scultura. In mostra questo lavoro è documentato attraverso la fotografia a dimostrazione della continua reversibilità delle tecniche. Più recentemente Priod si incammina verso l’interpretazione di forme naturali in forme modulari. Da una forma matrice si passa a uno stampo. Materiali particolarmente adatti si rivelano la ceramica e la pasta di legno. Velluto di petali blu (2004) e Fior di polline (2005) sembrano essere opere in opposizione dialettica: una forma aperta e irregolare la prima, una forma chiusa la seconda. Il polline è l’elemento maschile del fiore, particolarmente studiato dalla scienza, e l’impollinazione è il momento generativo, dato dal trasporto di questo principio vitale dall’elemento maschile a quello femminile. Legno di frassino, ceramica e pigmento compongono Velluto di petali blu. Priod applica alla scultura la materia della pittura, quel pigmento puro che è la sostanza dell’affresco (e che si usa per il loro restauro). I lavori mantengono intatta una valenza di tipo concettuale, centrale diventa però la riscoperta di tecniche novecentesche, anche se non rispettano più la funzione da cui derivano. L’operazione infatti diventa quella di “togliere”, sottrarre, ridurre la sensazione materica. In Cellular puzzle (2010) e Organiche geometrie (2011) Priod studia la relazione tra l’unità minima organica, la cellula, e la struttura d’insieme da cui proviene o a cui può dare origine. Un elemento vitale diviene così la base di un processo di costruzione modulare. Cellular puzzle (2010), attualmente presente a Seoul per un ciclo di mostre dedicate alla nuova scultura italiana, è fatta di ceramica, pigmento e cera rosa che restituisce un’idea di epidermide, quasi di tessuto vivente, pulsante. Organiche geometrie presenta il contrasto tra un elemento cellulare e un elemento materico linguisticamente forte degli anni Cinquanta. Una grande piastra materica presenta un ritocco a encausto, il colore rosso domina, mentre per l’elemento posto sopra, una figurazione stellare, il ritocco è a gommalacca. Tra una stella marina e una stella caduta dal cielo. Il procedimento è quello della riproduzione dagli stampi, il ragionamento riguarda l’idea stessa di matrice nella scultura e la riflessione sui cicli vitali che costituiscono l’infinito universo. In Aura (2009) l’opera nasce dalle tenebre mentre lo spazio si identifica con la luce. Morbido legno curvato, duttile cera, diafano alabastro e led sono le materie che costituiscono questa opera. Viene usata la tecnica antica della curvatura a caldo del legno (vapore caldo e rivestimento in paraffina). L’elemento in alabastro invece è svuotato dall’interno, per accentuare la trasparenza e la dialettica tra sensazione concava e sensazione convessa. La scultura è animata, possiede vita autonoma, quasi contrapponendosi per questo aspetto al buio sconfinato, freddo e inanimato. L’opera allude alla germinazione, elemento fondamentale del lavoro di Priod, anche attraverso l’elemento sonoro, una risonanza che si irradia come la luce dalla scultura. Priod rivisita antiche tecniche, ma al tempo stesso arricchisce la pratica della scultura combinandola con la fotografia o con il suono. E’ anche un modo per uscire dal problema “oggettuale” che la scultura ha sempre avuto, quello di essere destinata a essere trattata come oggetto. In questa installazione ambientale l’artista lavora su due o tre suoni con l’aiuto del fratello, tecnico del suono. I rumori sono simili a quelli naturali, come il ghiaccio che si spacca o si sposta. Alludono a grandi spazi, a infinite dimensioni. Qui è il suono ad assumere una valenza plastica. Ed è il suono emesso dall’interno della natura. Il termine “aura” viene dal latino dove indica aria, cielo, sussurro, soffio, splendore. In italiano lo stesso termine, oltre a significati analoghi, assume quelli di emanazione, ma anche spirito, favore e addirittura applauso ed è usato in senso più specifico in medicina per indicare l’insieme di sintomi che preludono a fenomeni psichiatrici. La stessa parola nell’ambito delle discipline storico-artistiche allude all’hic et nunc, a quell’ineffabile qualità che promana dall’opera d’arte come ha mostrato Walter Benjamin nel magistrale testo L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Nella lingua giapponese esiste la parola “Ki” che in origine significa “Pneuma”, “Respiro”, “Aria”, ma anche “Animo”: il significato profondo è che il singolo essere partecipa atmosfericamente all’Origine del Cosmo. Nella lingua ebraica “Ruah” (una strana parola declinata al femminile, che sembra avere a che fare con la radice “Aur” che per Apollinaire indica la luce) designa il soffio divino che dà la vita. “In greco e in latino si parla del fascino come fosse una brezza, un’aura spirante dalle persone o dai luoghi, che a volte cresce, diventa turbine, nembo, nube abbagliante, riverbero dorato, ingolfa e stordisce” scrive Elémire Zolla e prosegue “Radicate nel fondo della mente sono le metafore della brezza e dell’alone luminoso; già sulle pareti delle caverne appaiono esseri divini cinti d’un aureola, sia nella pittura indù che nella cinese alle creature soprannaturali fluttuano la veste e la chioma e un alone le avvolge. Nella pittura sacra dell’Occidente si perpetuano il vortice di vento, l’aureola a corona del capo o la mandorla attorno al corpo intero. In tutti i tempi e in tutti i luoghi avanzano in un turbine i figli del Sole e il loro padre celeste li irraggia. Al Cristo sul Tabor splendette la faccia come un sole e i suoi vestiti abbagliarono come neve. Così forte è la carica simbolica dell’aureola, che i romantici facevano escursioni faticose sul Brocken, la montagna delle streghe, per contemplare la loro figura che al crepuscolo, su quelle pendici, si proiettava lucente e trasfigurata nelle nuvole”. Insomma l’aura è come dice Léon Daudet “forma radiante della materia”. E’ quell’impalpabile fenomeno attraverso cui il microcosmo partecipa della vita del macrocosmo e la natura delle cose diviene universale.

LA MERAVIGLIA DELLA VIRTÙ *

* Scritto tratto dai testi del volume Arte cristiana contemporanea, Ancora Editrice, Milano

Roberto Priod

Cercando di andare oltre al mio già esplicitato messaggio visivo ed introducendo la ricerca di una fondata chiave interpretativa che ci permetta di leggere in forma analitica la mia poetica, nelle sue valenze trascendentali, voglio richiamare alcune riflessioni svolte da Luciano Caramel sul mio rapporto con la natura, tratte dal testo dal titolo I fiori dell’arte che accompagnava il catalogo monografico di una mia mostra del 2001: “…Arte e natura. Un binomio antico quanto l’arte. Un rapporto nutrito di conoscenza e alterità, sempre diverso, ma in qualche modo continuo. E inevitabile, verrebbe da dire, al di qua delle teorizzazioni dei filosofi e delle poetiche degli artisti. Come subordinazione, più o meno passiva, al referente, appunto, naturale. Ma anche, e più spesso, come interpretazione, confronto-incontro. Fino, nel pensiero orientale, dal taoismo allo zen, alla fusione nell’unità del tutto, dell’universale, del cosmico. Che pure attrae, da sempre, Roberto Priod, fuori tuttavia di quei fattori di totalizzante spiritualità che sono estranei alle radici occidentali, ben vive nell’artista valdostano, entro la stessa dichiarata convinzione “dell’esistenza – sono sue parole – di un legame attivo fra cicli cosmologici e cicli biologici”. Parimenti lontani dal pensiero e dal fare di Priod sono del resto gli echi della filosofia della natura di uno Shelling, o anche, in modi diversi, di certo Goethe, con la loro tensione all’assoluto, in una dimensione dinamico-vitalistica dagli accenti panteistici, come in molto romanticismo, anche pittorico, e poi, già nel primo Novecento, in un Franz Marc. Di una siffatta condizione Priod non accetta tra l’altro la componente antiscientifica. Significativo, al proposito, il fatto che egli abbia scelto quali sedi per le sue due ultime mostre personali prima, nel 1997, il Museo Regionale di Scienze Naturali del Castello di Saint-Pierre, presso Aosta, quindi, l’anno scorso, l’Orto Botanico dell’Università di Torino. Non che Priod intenda porre il suo lavoro all’insegna di una stretta interrelazione con la scienza. Con la quale, piuttosto, egli dialoga, traendone conoscenze e stimoli da trasferire su di un piano di invenzione e di elaborazione fantastica, come conviene all’arte, che ha obiettivi, e quindi metodi, costitutivamente differenti da quelli della ricerca scientifica. Tanto che in genere gli artisti, più che con la scienza, hanno a che fare con la tecnologia. Anche oggi, nell’era dell’elettronica e del virtuale, per poter disporre di strumenti, di media, sempre più avanzati ed efficienti. Mentre Priod è interessato, entro quella connessione di cicli cosmologici e biologici di cui s’è detto, ad attestarsi su di un grado minimale, elementare: nel soggetto, nelle materie e nelle tecniche operative medesime. Egli è infatti convinto che anche l’atto formativo dell’arte possa partecipare dei ritmi, e dei cicli, della natura. Non a caso ha scelto per questa mostra, come già per quella del 2000 a Torino, il titolo Kyklos: sul filo, forse, del pensiero di Aristotele, che allargava il concetto di mimesi al processo fattuale delle arti; e non, neppure qui, in chiave taoista o zen. In siffatta direzione la stessa scelta di materiali, ed energie, primari – terra, fuoco, aria, acqua, innanzitutto – ha un significato diverso da quello, di generale unità dell’essere, dell’attenzione zen anche per l’infinitesimamente piccolo…” E’ dunque dal nesso arte-natura, slegato dal concetto di sterile imitazione, che nasce il mio tentativo di disvelare la realtà, intrapreso attraverso un mediato processo di rispecchiamento del reale dal quale emerge o appare la sua essenza, in altri termini, è dal creare poetico che si avvia la ricerca e l’attesa del meraviglioso incontro con la ritrovata verità immateriale. Ma oltre a questi presupposti teorici, per una corretto lettura delle mie opere documentate in questo volume, vanno tenute presenti anche gli indirizzi linguistici di ricerca e la modulazione espressiva, coerentemente consequenziale alle modalità del “creare poetico” prima descritto, quali, ad esempio, un analitica e mirata focalizzazione su alcuni aspetti dei ciclici processi biologici e sulle loro connessioni con i cicli cosmologici, attraverso anche una condivisione dei ritmi naturali nell’atto formativo del fare artistico, così come l’uso metaforico ed allusivo di una simbologia vegetale, spesso capace di assumere una visibilità spiazzante attraverso impensate ibridazioni, o, ancora, una sintassi materica ricca di giochi di armonia e di dissonanza con forme, colori e materie dall’accento fortemente evocativi. Un siffatto curriculum estetico, già di per se intriso di riflessioni spirituali,otre alla mia passione per la storia delle religioni, hanno costituito un bagaglio indispensabile e fondamentale per affrontare con pertinenza e originalità di indagine una serie di riflessioni in ambito antropologico e sacro su alcuni frammenti della storiografia escatologica cristiana, di cui le opere Fra Cielo e Terra, Il Riflesso del Cielo e Fiore di Vite sono il frutto. Andando poi nel dettaglio, con l’analisi delle singole opere, ed iniziando dalla scultura dal titolo Fra Cielo e Terra, collocata nel 2005 presso la chiesa di San Lio a Venezia, che affronta il tema della crocifissione, emergono già le evidenti conferme sugli approcci metaforici come pure l’uso di tecniche e materiali funzionali ed armonici all’impianto contenutistico sottolineati anche dai miei appunti progettuali qui di seguito riportati : “La scultura, ispirata alla croce astile, nasce da un rilievo irregolare, vagamente quadrangolare, in marmo rosso di Persia dall’aspetto aspro, “terreno” e materico ma volumetricamente vicino ad un rilievo, ad un un Monte sepolcrale, e si sviluppa verso l’alto ( a partire da uno dei quattro fori realizzati sui punti cardinali della Pietra), attraverso un sofferto percorso, lungo un asse verticale e centrale in legno intagliato (un intaglio aspro, molto espressivo, realizzato con una sega elettrica) e lievemente piegato dal “peso” che grava su di esso. Nel proseguo del suo percorso verso “l’alto” l’asse verticale non interseca l’asse orizzontale ma si intreccia ad esso in un “materno” e articolato abbraccio attraverso un gioco di intrecci di sezioni dello stesso “Legno” nato dal “terreno”. Questi “rami” orizzontali portano con se evidenti segni dell’ “acqua” e del “calore” utilizzati per la piegatura a caldo. Nella parte alta gli elementi lignei proseguono il loro sofferto percorso verso l’alto ma in forma più armonica e gioiosa, trasformandosi in segno di luce, con interventi pittorici di un bianco appena venato di ocra gialla, a completamento e definizione della complessa “unicità” del simbolo della croce.” Se, con l’opera di Venezia, si affronta un tema storico dell’iconografia cristiana con la scultura-installazione Il Riflesso del Cielo, realizzata per il chiostro romanico di Sant’Orso ad Aosta nel 2006, si sviluppa un elaborato visivo, dal discreto ma incisivo impatto spaziale ed ambientale, incentrato su alcuni aspetti del misterioso processo di “rivelazione”, intrapresa da Sant’Orso, in cui, nella lotta per la sopravvivenza con la natura, emergono spazi dedicati alla celebrazione della meraviglia del “Creato” quali momenti di speranza nelle “virtù” umane. Rilevante, anche in questo caso, per una conferma della coincidenza dei presupposti teorici con le modalità operative, è la citazione di parte dei miei appunti elaborati in fase progettuale: “L’opera Il Riflesso del Cielo ripercorre e ricompone, attraverso una essenziale ma articolata composizione plastica, parte del messaggio che Sant’Orso ci ha voluto tramandare, con un obiettivo più di stimolo alla riflessione che di celebrazione devozionale. Da un area circolare, dalla vegetazione particolarmente rigoglioso (che contrasta con l’aridità circostante), simbolo della ricchezza e della forza dello sgorgare delle “acque”, nasce una colonna stilizzata che richiama la classicità “orientale” con cui la riflessione cristiana si è incontrata agli inizi del suo cammino. Su questa colonna-fusto marmorea poggia un largo “piatto”, ripieno di acqua piovana, che invita anche gli esseri viventi più piccoli, quali ad esempio gli uccelli, a rinfrescarsi e che offre al “cielo” e alla “natura” alcuni semi graminacei. Da questi semi-frutti, in “terra-cotta” e dorata dal sole, si sviluppa, grazie alla trasformazione-decomposizione di alcuni di essi, un germoglio di speranza, a celebrazione del “Creato” quale manifestazione di forza e bellezza Divina. La scultura, in questo caso, oltre agli aspetti simbolici tiene conto dello spazio in cui è inserito (area verde, colonnato, contrapposizione volumetrica con il pozzo), dialogando costruttivamente con esso…” Nell’ultimo lavoro qui descritto e cioè Fiore di Vite, anch’esso realizzato nel 2006 ed attualmente collocato nella cappella absidale della chiesa di Piacenza dedicata a San Francesco, ci si concentra su un immagine, quella del fiore, che costantemente si ripropone, insieme all’albero, al seme e al frutto, nella storia delle immagini metaforico-simboliche vegetali utilizzate sia nella speculazione teologica che nella diffusione a carattere divulgativo del messaggio religioso. Questa scultura, che coinvolge lo spazio circostante attraverso i “petali” persi dal “bocciolo” centrale, acquisendo così la fisionomia di installazione, nasce dalla contemplazione della natura nei suoi aspetti più toccanti e positivi, celebrando l’esplosione della gioia del vivere a contatto del reale e la sua valenza simbolica di virtù senza però dimenticare la sofferenza e il mistero di cui è circondata. L’ideazione e la realizzazione dell’opera è stata accompagnata, anche in questo caso, dalla stesura di una breve riflessione progettuale che qui citerò a conclusione di questo essenziale scritto critico sul mio recente percorso artistico: “…la scultura-installazione Fiore di Vite, dedicata a San Francesco, nel richiamare la metafora bonaventuriana della “vite mistica” si sofferma sulla contemplazione della natura e in particolare del fiore, percepito e celebrato in quanto momento di virtù e di gioia del reale. Il fiore sbocciato, realizzato in “terra-cotta” con interventi pittorici dalla valenza fecondante in pigmento giallo polline, richiama, nei singoli petali, oltre alle foglie della vite anche i percorsi vitali dei vasi capillari esibiti su morbide superfici. L’elemento centrale è però circondato da sette petali staccatisi dal bocciolo centrale che ci rimandano alla caducità del reale ma anche al trasformarsi della “virtù” in frutto e pianta all’interno di una ciclica continuità.”

LE “NATURE” DI ROBERTO PRIOD *

* Testo tratto dal catalogo Nature, Espace V.d A., Parigi marzo 2005

Francesco Poli

“Attraverso questo mio ultimo percorso ho voluto dimostrare (o forse trovare delle conferme ) che il medium scultoreo quando si allontana dalle retoriche formali alternativamente dominanti, può rivelarsi ancora un mezzo poetico innovativo. Vi è stata dunque, nel ciclo di opere 2004/2005, che ho denominato “Nature”, una grande attenzione al linguaggio, ma non perdendo mai di vista il contenuto che rimane fortemente legato all’esigenza di comunicare la meraviglia della realtà nella sua essenza immateriale con giochi di equilibrio e di dissonanza dei materiali, con forme, colori e materie evocative, sempre alla ricerca del regno del possibile”. Così mi scrive , in una lettera, l’artista a proposito del sua produzione recente. E dice cose giuste. In effetti oggi, nell’ambito della scultura di punta, tutte le tecniche e le modalità operative e linguistiche relative alla realizzazione di artefatti che vivono nella tridimensionalità sono compresenti: dalla scultura con materiali classici (come forma modellata o scavata) alle costruzioni e agli assemblaggi, dalle installazioni con ogni tipo di materiali agli ambienti anche multimediali. Priod ha deciso di rimanere fedele alla scultura con tecniche ben sperimentate, ma con una sensibilità e soluzioni plastiche estremamente attuali, interessandosi ai risultati recenti più interessanti dal suo punto di vista, per esempio certi lavori di Tony Cragg e Anish Kapoor, senza comunque perdere mai la sua personale direzione di ricerca. Alla radice della sua poetica c’è la fascinazione profonda e continua per la natura , per la dimensione sempre sorprendente e meravigliosa delle sue forme, per l’essenza stessa della germinazione vitale in particolare vegetale. Il che però non significa concepire l’opera plastica come una imitazione o rappresentazione degli elementi naturali, neanche in chiave stilizzata o astratteggiante, significa invece un lavoro di ricreazione a partire da spunti naturali, in stretta analogia con i processi di crescita e formalizzazione vitali. In questo senso Priod si ricollega in parte, forse più istintivamente che per diretta influenza culturale, al grande e complesso filone della scultura di matrice biomorfica che incomincia a svilupparsi negli anni ’20 del secolo scorso. Questo genere di scultura si proponeva di creare con modalità direttamente generative nuovi corpi plastici attraverso la ricerca di una sintonia profonda fra l’azione e l’immaginazione dell’artista e i ritmi di crescita, di evoluzione e trasformazione delle forme naturali (animali, vegetali, minerali). Molto significativa, in questo contesto, è l’attitudine operativa di Jean Harp, che dichiara di non voler riprodurre la natura ma produrre, produrre come una pianta produce un frutto: ” Ho cercato nuove forme in una sorta di procedimento analogico con quello della crescita della natura”. E’ una dichiarazione che Priod potrebbe senz’altro far propria, anche se le sue sculture sono differenti da quelle di Arp. In questa mostra vengono esposte delle opere di raffinata fattura, realizzate in ceramica ricoperta da pigmenti colorati, i cui titoli sono di particolare forza evocativa. Il gruppo delle “Nature” è costituito da tre oggetti le cui forme tondeggianti e oblunghe, con la superficie ricoperta da punte o scaglie , hanno un’aspetto stranamente fantastico. Due di essi sembrano delle grosse pigne, una bianca e l’altra color mattone, mentre il terzo appare come uno strano incrocio fra la struttura ossea di un riccio di mare e una dalia. Ma queste sono solo alcune delle possibili analogie naturali. In effetti, si tratta di silenziose e misteriose presenze plastiche quasi metafisiche. “Magie vitali” è una sorta di grande e delicatissima efflorescenza bianca, sempre in ceramica, che fa venire in mente certe fluttuanti piante sottomarine, ma che in effetti non assomiglia a niente di preciso. E’ un’invenzione formale carica di suggestioni poetiche. Sempre con valenze fitomorfe è “Velluto di petali blu”, una forma plastica verticale che assomiglia a una pianta grassa. Posata su un basamento di legno chiaro, la scultura si caratterizza per una affascinante e irreale intensità cromatica che si irradia nello spazio circostante. Il blu cobalto ricorda quello di Yves Klein . “Fior di polline”, infine, è un’altra bizzarra pianta inventata. Alta più di due metri e ricoperta da foglie o scaglie giallo cadmio, questa opera è la sola con caratteristiche relativamente monumentali. Va però tenuto presente che “Fior di polline”, l’unica opera realizzata nel 2005, è parte di un gruppo scultoreo a prevalente sviluppo ascensionale ancora in lavorazione, molto simile per impostazione ambientale a “Nature”, e presentata in anteprima in questa esposizione quasi ad indicarci i futuri approdi plastici e poetici di Priod.

RITORNO *

* Testo tratto dalla presentazione della mostra Roberto Priod, Galleria Officina, Montevarchi (AR), dicembre 2001.

Alessandro Tempi

Le Indefinite Infiorescenze sono studi, come dice Roberto Priod, realizzati fra il 1998 ed il 2000. Si tratta di tavole lavorate con gessi colorati che riportano, a grandezza innaturale, immagini di fiori del tutto inesistenti o quantomeno inattendibili (alcuni dei quali dai nomi improbabili quali Cardo lunare, Glicine vincente, Fragole polari, Rovo marino), come se l’autore li avesse dipinti secondo una memoria fallace o confusa, ma capace di ibridazioni impensate. O come se l’allusione inventiva fosse più importante, o forse solo più urgente, del dato naturale. Il che ci fa pensare a come in Priod si riproponga, non solo in questa serie, ma in tutto il suo recente lavoro sculturale, la questione del nesso arte-natura, che è centrale in tutta l’estetica classica (1), ma che ritorna in un pensatore non certo sospetto di simpatie classicistiche come Mikel Dufrenne (2). Il punto centrale di questo nesso è sempre, anche in Priod, il fare, il produrre, il creare, ma che nel suo caso non rinvia ad un rapporto fra modello e copia (mediato appunto dall’imitazione), bensì al contrario significa un processo di rispecchiamento della realtà nel quale questa emerge o appare nella sua essenza, a prescindere dal – o nonostante il – suo darsi effettivo. E’ insomma invenzione che illumina il vero, fantasma che discopre il reale, memoria che riconduce l’inespresso. E’, potremmo aggiungere, un evento di senso in cui il creare poietico diventa uno svelare. Che cosa ? Oso dire il paradosso, o forse lo scandalo o la meraviglia del ritorno della realtà alla sua essenza immateriale. Dunque memoria, invenzione, fantasma. Sulle tavole di Priod è insomma in opera il “venire alla luce” dell’arte, la sua primale essenza di “produzione” (poiesis), il suo operare come la natura. Ma è proprio in questo come, in questa somiglianza che giace o latita la differenza tra ciò che è proprio dell’arte e ciò che invece è proprio della natura. Diversamente da quest’ultima, infatti, l’arte richiede l’azione umana, vale a dire qualcosa che ha in sé il proprio principio. L’arte porta ad essere non ciò che deve essere, ma solo ciò che può essere. L’arte insomma esprime quel regno della possibilità che sfugge alla temporalità e che chiamiamo – perché dovremmo vergognarci a dirlo ? – verità. (1) Penso a Platone, ad esempio, che nel Sofista (235d-236c, 265a e ss.), introduce il concetto di mimesi fantastica (o arte del simulacro) per indicare quella parte dell’opera di imitazione umana che, come la pittura, produce copie illusorie del modello. O che per spiegare il rapporto fra cose e idee – e quindi fra mondo sensibile e mondo dell’intelletto – designa tre modalità: imitazione (come produzione di immagini), partecipazione (come appartenenza all’uno che soverchia la molteplicità), presenza (come legame ontologico fra copia sensibile e specie ideale). Ma anche ad Aristotele per il quale esiste una regione dell’essere fra quella sottoposta alla filosofia (che ha per fondamento la verità) e quella dominata dalla storia (che ha per fondamento la fattualità) che egli definisce dei “possibili secondo verosimiglianza e necessità”; non del mero possibile, insomma (di quello che solamente può accadere), ma del possibile che è “simile al vero” perché possiede un valore universale. E’ questo lo spazio dell’arte (Poetica,9). O perfino a Plotino (cui guarderanno con rispetto i romantici e perfino Schelling), che attribuisce all’opera d’arte il valore di traccia dell’intelligibile (così come la realtà non ne è altro che l’apparenza), capace di far risalire l’uomo alla realtà originaria che risiede nella natura stessa. In questo modo l’artista ripercorre la “sapienza della natura” che altro non è che una via verso il divino (Enneadi,V) (2) E’ noto che nel quadro di un’impostazione fenomenologica che risale fino a Hegel, Dufrenne ripropone un’estetica fondata sul rapporto fra arte e natura in cui la seconda viene vista come “potenza del possibile”, come una sorta di inesauribile risorsa che tuttavia trova il suo compimento nell’opera d’arte intesa ad un tempo come apparenza e come verità ultima del reale.

I FIORI DELL’ARTE *

* Testo tratto dal catalogo della mostra Kyklos, Orto Botanico dell’Università di Torino, luglio 2000.

Luciano Caramel

Arte e natura. Un binomio antico quanto l’arte. Un rapporto nutrito di conoscenza e alterità, sempre diverso, ma in qualche modo continuo. E inevitabile, verrebbe da dire, al di qua delle teorizzazioni dei filosofi e delle poetiche degli artisti. Come subordinazione, più o meno passiva, al referente, appunto, naturale. Ma anche, e più spesso, come interpretazione, confronto-incontro. Fino, nel pensiero orientale, dal taoismo allo zen, alla fusione nell’unità del tutto, dell’universale, del cosmico. Che pure attrae, da sempre, Roberto Priod, fuori tuttavia di quei fattori di totalizzante spiritualità che sono estranei alle radici occidentali, ben vive nell’artista valdostano, entro la stessa dichiarata convinzione “dell’esistenza – sono sue parole – di un legame attivo fra cicli cosmologici e cicli biologici”. Parimenti lontani dal pensiero e dal fare di Priod sono del resto gli echi della filosofia della natura di uno Shelling, o anche, in modi diversi, di certo Goethe, con la loro tensione all’assoluto, in una dimensione dinamico-vitalistica dagli accenti panteistici, come in molto romanticismo, anche pittorico, e poi, già nel primo Novecento, in un Franz Marc. Di una siffatta condizione Priod non accetta tra l’altro la componente antiscientifica. Significativo, al proposito, il fatto che egli abbia scelto quali sedi per le sue due ultime mostre personali prima, nel 1997, il Museo Regionale di Scienze Naturali del Castello di Saint-Pierre, presso Aosta, quindi, l’anno scorso, l’Orto Botanico dell’Università di Torino. Non che Priod intenda porre il suo lavoro all’insegna di una stretta interrelazione con la scienza. Con la quale, piuttosto, egli dialoga, traendone conoscenze e stimoli da trasferire su di un piano di invenzione e di elaborazione fantastica, come conviene all’arte, che ha obiettivi, e quindi metodi, costitutivamente differenti da quelli della ricerca scientifica. Tanto che in genere gli artisti, più che con la scienza, hanno a che fare con la tecnologia. Anche oggi, nell’era dell’elettronica e del virtuale, per poter disporre di strumenti, di media, sempre più avanzati ed efficienti. Mentre Priod è interessato, entro quella connessione di cicli cosmologici e biologici di cui s’è detto, ad attestarsi su di un grado minimale, elementare: nel soggetto, nelle materie e nelle tecniche operative medesime. Egli è infatti convinto che anche l’atto formativo dell’arte possa partecipare dei ritmi, e dei cicli, della natura. Non a caso ha scelto per questa mostra, come già per quella del 2000 a Torino, il titolo Kyklos: sul filo, forse, del pensiero di Aristotele, che allargava il concetto di mimesi al processo fattuale delle arti; e non, neppure qui, in chiave taoista o zen. In siffatta direzione la stessa scelta di materiali, ed energie, primari – terra, fuoco, aria, acqua, innanzitutto – ha un significato diverso da quello, di generale unità dell’essere, dell’attenzione zen anche per l’infinitesimamente piccolo. Tutto ciò è da tenere presente nell’accostare l’opera di Priod, qui documentata negli svolgimenti dell’ultimo decennio, tutt’altro che monodici, ma conseguenti. A partire da un lavoro quale Il velo del nulla, del 1989, che apre la documentazione offerta da questo volume. Realizzato in ferro, ceramica e legno, fu esposto nel 1990 nella Torre del Lebbroso ad Aosta nella collettiva a tre Trilogie terrestre. Per la sua verticalità, la scultura, come le altre presentate in quell’occasione, assume un carattere di intonazione fitomorfa, suggerita anche dallo svettare dal suolo che si conclude in una corona di elementi di legno simili a rami. Lo notava in catalogo Francesco Poli, rilevando “un movimento interno di sviluppo che ricorda in modo molto libero quello delle piante, in certi casi [come appunto in questo] con un’articolazione a spirale”: “un movimento di torsione” determinante una “carica di energia bloccata dalla rigida durezza delle superfici della ceramica”, col risultato di “un’enigmatica suggestione”. Analoga una scultura-installazione di due anni dopo, Essenza vitale, ottenuta con acqua, fuoco, terra, legno e piombo che davano corpo reale al titolo, fuori di descrizioni mimetiche, non diversamente da altri lavori, nutriti anche da un’intelligente meditazione sui presupposti, non sulle soluzioni formali, di certa “arte povera” torinese. Da tali affermazioni tautologiche, o quasi, Priod evolve nel 1994 verso soluzioni assai differenti, nell’intonazione del messaggio e nei termini linguistici. Sono le Protesi, composte da tubi d’acciaio chiusi in un’ermetica perfezione meccanico-tecnologica e sormontati da forme organiche in gres di diversi colori nei singoli pezzi. Opere che anch’io vedo in qualche modo legate alle colonne antiche, quelle corinzie, come al loro apparire ebbe a suggerire Martina Corgnati, scrivendo di “richiamo alla colonna, elemento primario, non soltanto dell’architettura, ma dello spazio e del pensiero mediterraneo dall’antica Grecia a oggi. La colonna, nel suo composto slancio verticale è segno, segno dell’uomo, e al tempo stesso misura, unità minima razionale di un impianto spaziale che essa sostiene, delimita e significa”. Lettura che conferma la componente occidentale del lavoro dell’artista. Che, credibilmente non a caso, alla fine degli anni Settanta aveva preferito alla vicina Accademia di Belle Arti di Torino quella più lontana di Carrara e là s’era cimentato nella lavorazione del marmo. D’altra parte, come ancora osservava la Corgnati, Priod, progettando le proprie colonne-protesi, tiene conto anche dell’inconfutabile parentela tra colonna e tronco, fra capitello e chioma di quell’albero immaginario che già sin dalla remota antichità non è più semplice natura e non ancora pura cultura. Lo scultore, almeno nelle dichiarazioni posteriori, della cui aderenza ai presupposti che avevano ispirato quella svolta non c’è d’altronde da dubitare, attribuisce altre intenzionalità, che i titoli paiono confermare, a queste sue opere. In una lettera recente mi scrive, riferendosi anche ai lavori subito successivi, che l’approccio radicale, utopistico e con accenti che potremmo definire mistici delle opere attorno al 1990 si sviluppa, con Protesi del 1994 in forma più evidente, e con Fossili e Licheni vivi del 1995 in forma più attenuata, in un atteggiamento di denuncia delle stridenti e forzate compenetrazioni fra mondo tecnologico e mondo organico o fra organismi animali e organismi vegetali. Dunque alle continue contaminazioni che intaccano la scelta ‘purista’ si reagisce con un impegno ed una sensibilità di tipo ecologista”. Che è certo più distesa, oltre che nei ricordati Licheni vivi, nei coevi Licheni pensanti e nei Fossili, lontani dal proporsi forte, unitario delle Protesi, che in tale direzione contestativa si ergono nello spazio ambientale con perentorietà intrusiva. I Licheni pensanti, in terra cotta, terra cruda e terra di Siena con patinature policrome a freddo sono pregni di risonanze arcaiche, nella terra arida che si apre in profonde fratture, e si propongono nella dialettica significante di sterile, la terra appunto, e fertile, le infiorescenze, o i semi, dai colori chiari che poggiano a grappoli sul bruno terreno. I Licheni vivi sono più energici, nei loro talli giganteschi ottenuti con la piegatura a caldo, attraverso il fuoco, di pannelli in essenza di legno prima trattati e trasformati con l’esposizione all’acqua piovana, mentre all’interno è spalmata dalla cera vergine, in una bipolarità associativa essenziale, che rimanda a quella costitutiva del lichene, organismo vegetale derivato dell’unione di due individui simbiotici, un’alga e un fungo. Più allusivi, invece, più reticenti i Fossili, sempre del 1995, che accolgono su dei supporti bidimensionali una forma primitiva organica in catrame avvolta da elementi naturali di legno combusto, e ai margini da piccole “uova” in gres bianco, a guisa di fattori fecondanti, generativi. E ancora più evocative, e di delicata preziosa conformazione, le immagini a gessi colorati su tavole trattate a gesso delle Indefinite infiorescenze, dei raggruppamenti di fiori più piccoli sul medesimo asse floreale. Sono ibridi inesistenti, frutti dell’immaginazione, non della natura, ma che, nella loro improbabilità inventiva, alla varietà diffusa della natura si collegano, sul piano della poesia, non su quello della cognizione scientifica, e ancor meno su quello della denuncia, potenziato, questo, piuttosto che semplicemente superato, in una polidimensionalità fatta di mistero e d’apparente verificabilità, di suggestione arcana e di tangibilità psicologica, che origina presenze fantasmatiche, reali nella loro irrealtà. Tra esse anche vegetali d’altri pianeti, che rimandano alla vastità e pluralità dell’universo. Tuttavia nella particolarità di fiori e germogli minuti, aperture, nella loro piccolezza, all’infinità cosmica. Come i più oggettivi, e oggettuali, Cardo lunare, Fragola polare, Germogli dormienti, Fior di Perla, Rovo Marino eseguiti da Priod nel 2000 e Pomi del desiderio, di quest’anno. Tutti, una volta di più, di legno e acciaio, spesso uniti alla maiolica. E per l’occasione che ha motivato questo libro disposti ad Aosta non in un luogo protetto, chiuso, privato, o di fruizione limitata, ma nel Jardin de l’avenue Conseil des Commis, nei pressi della stazione ferroviaria, in un’ulteriore ibridazione tra naturale e artificiale; messi in frizione dall’intervento dell’artista, non quindi fatti interagire forzatamente, ma collocati in uno spazio che aspira a divenire campo di interazione e di reciproco accrescimento, nell’aggiunta di senso a senso, di funzione a funzione, di forma a forma. Entro un orizzonte, anche, di riqualificazione di quell’arredo urbano che è diventato sinonimo di bruttura, di incivile ipocrita abuso di termini e competenze propri dell’arte e della bellezza. L’ultimo Priod – è questa la novità – è divenuto collaborativo. Non però collaborazionista. Dalla radicalità dell’opposizione al degrado ambientale, naturale, ma non solo, è passato a posizioni propositive, in opere che ambiscono ad un rapporto fertile con il territorio della città, cercando di trasmettere agli abitanti, anche a quelli psicologicamente condizionati dai ritmi innaturali imposti dalle necessità del cosiddetto progresso, un messaggio di libertà, di non convenzionalità. Ci auguriamo che non sia solo un tentativo generoso destinato all’insuccesso, o addirittura velleitario. Ce lo fa sperare un lavoro come Ridondanti infiorescenze, del 2000-2001, in ceramica, legno e alluminio, che riprende le Protesi di qualche anno fa ribaltandone il significato, e quindi modificandone sostanzialmente l’aspetto estetico, ora attraente, dolce, lirico quasi, che veicola la serena freschezza di una dimensione naturale. Non però, neppure oggi, cedendo all’illusionismo, al naturalismo illustrativo. Sempre, invece, entro quel distacco, quella diversità che dell’arte è, o dovrebbe essere, propria. Se poi l’operazione si risolvesse in un insuccesso, resterebbe la proposta, la provocazione forse, in positivo questa volta.

IL LICHENE COME METAFORA *

* Testo tratto dal catalogo della mostra Licheni, Castello di St. Pierre (AO), luglio 1997.

Luciano Caramel

Le vicende dell’arte di questo XX secolo che sta’ tramontando si sono svolte nell’apparente dialettica tra il voler essere moderni negando la storia e il cercare invece proprio nella storia l’aderenza al proprio tempo, travalicando la contingenza in una tensione di fatto metastorica. Da un canto l’avanguardia con la sua logica militaresca dell’andare sempre avanti, del progredire facendo terra bruciata del “prima”, uccidendo, o credendo di uccidere, padri e precursori. Dall’altro l’aspirazione di un’attiva condizione di auroralità,oltr eil coinvolgimento nell’immediato, in un “a rebours” rivolto alla tradizione remota, classica o arcaica, fino al primordio. Ecco, infatti, all’aprirsi del Novecento, cubismo e futurismo e tutto quanto sorse a loro attorno. E poi subito il cosiddetto “ritorno all’ordine”, che non è una vera antitesi, ma la crisi, interna, delle radicali pretese di verginità culturale dell’avanguardia conseguente alla constatazione,complice la guerra, dell’inadeguatezza dei risultati. Quell’apparente ribaltamento di prospettive si incarna infatti non a caso prima di tutto nei protagonisti medesimi della contestata tabula rasa della memoria del passato, in Picasso e Boccioni, in Severini e Carrà, per far qualche nome. Per cui il ritorno alla tradizione con tutti gli annessi e connessi, affermatosi dallametà del secondo decennio non è altro che uno svolgimento della precedente congiuntura. Nella quale, d’altronde, già era ben attiva la nostalgia del primitivo. Col che non voglio dire che “avanguardia” e “restaurazione” siano la stessa cosa, ma solo indicare continuità troppo spesso ignorate. restano le diffrenze, ma in un comune contesto. Come nel nuovo cambiamento di scena attuato, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, dalle varie situazioni comprensivamente classificate sotto l’etichetta di “informale”, dai precorrimenti di un Fautrier all’action painting statunitense, che spazzano via storicismi, classicismi, arcaismi, razionalismi, per attingere, ancora, il “primigenio”. Che sarà di nuovo meso in discussione, a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, dall’oggettualismo di pop art e noveau réalisme e dall’oggettivismo scentificizzante di op art e neocostruttivismo, che tuttavia, su versanti diversi ma complementari, proseguono sulla strada della pratica di un rapporto con la conmporaneità che sostanzialmente esclude la dimensione diacronica, per attestarsi sul presente della flagranza percettiva rivolta a forme primarie, una volta di più, o alle immagini di un’iconosfera immediatamente continua e accerchiante. Lo scenario successivo, è ben noto, sarà quello della ripresa della citazione (“differente”, certo) e quindi del dialogo con la storia, seppur solo dell’arte, di anacronisti, transavanguardisti e neoespressionisti che ripropongono, rinnovato, il consueto meccanismo che prevede la suggestione, entro tanto amore colto per la storia, del primitivo (tanto che i suddetti neoespressionisti tedeschi sono stati chiamati, appropriatamente, “nuovi salvaggi”). Scenario contraddetto da questa impresa di Roberto Priod e Daniele Gorret, pur essa, peraltro, innervata dall’ansia di aderenza “nuova”, e quindi “vera”, al reale svolta su registri che impongono di fatto una pregiudiziale parzialità, questa volta puntata sull’elementare. La ricerca è anzi, lungo quella direttrice, quanto mai radicale. E affascina anche proprio per ciò, riproponendo e ribadendo il destino di questo nostro secolo, che anche nell’attesa del millennio prossimo venturo denuncia una condizione, prima di tutto essitenziale, psicològica, morale, irrisolta, in bilico com’è tra il non crdere e il voler credere, tra il bisogno di concretezza e di infinito, di naturalità ma anche, inevitabilmente, di artificialità, di silenzio e di comunicazione, di passato e di futuro. “Licheni, ora e qui!”, recita il testo di Gorret che scorre sulle immagini di Priod. E un invito pressante, dove l’accentuazione del punto esclamativo palesamente denuncia il convolgimento, pieno e inevitabile, nella condizione di cui appena s’è detto. Immergersi nella realtà di quegli organismi vegetali in forza proprio nella loro elementarità è una scelta di campo che nell’affondo nel particolare postula l’elevazione ad una “semplicità” etica, contro i “bisogni” indotti dall’attuale “civiltà” dei consumi, che tende a fare del superfluo l’essenziale. Secondo, d’altronde, mi pare evidente, quel meccanismo di risalita al primordio che, in superficie o in filigrana, è croce e delizia dell’arte del secolo. “Usate di noi! Non risparmiate nessuno dei sensi di cui andate orgogliosi e per cui potresti tornare a somigliarci così da vicino”, ci chiedono i licheni attraverso le parole di Gorret: “entrateci dentro: la fibra, la carne che riassumono intera la storia per cui siamo passati”; “ascoltate: rimbombano in noi i lliardi di anni: Lo scoppio d’inizio e gli altri che ci continuano dentro e ci circondano attorno”. C’è indubbiamente, in siffatta posizione, un’intensità che non è solo di denuncia, ma anche di elevazione spirituale, nel senso più ampio del termine. Con una singolare affinità-irriducibilità nei confronti della disciplina alchemica. Affinità nella connessione tra applicazione alla “materia” e purificazione dell’uomo. Irriducibilità nella inconciabilità di scelte e indirizzi. Gorret e Priod, in un’osmosi che coscientemente ricalca quella dell’alga e del fungo nel lichene, non intendono trasmutare qualcosa di vile in qualcosa di nobile. Non concepiscono neppure una tale distinzione. Quanto è più elementare (e quindi più essenziale) è anzi per i due autori degno di maggiore attenzione. Per cui il traguardo è nella capacità di attingere un livello minimale, entro una riduzione che è sinonimo di profondità. Di cui la scelta del lichene, che a prima vista può apparire sorprendente: perchè mi scrive Priod, “facilita la trasformazione in metafora: il lichene vive a qualsiasi latitudine e clima, è medicina o cibo per vari popoli ed etnie, assumendo una valenza di trasversalità geografica ancor più provocatoria se si pensa che il lichene è strutturalmente identico alle alghe”. Si può così, piegandosi sull’estremamente semplice, abbracciare la complessità. Con un’efficacia che è esaltata dall’icasticità consentita dagli strumenti dell’arte visiva, che attribuiscono concretezza fisica alla forza allusiva della metafora. Le metafor plastiche e materico-pittoriche di Priod, secondo le sue parole, “nascono dall’esigenza di favorire un rapporto più intimo e consapevole fra uomo e natura, superando la mediazione scientifica”. E in tale ambito “la scelta del linguaggio artistico, dei materiali e della tecnica di lavorazione, rientrano armonicamente e funzionalmente nei presupposti”. L’artista si è infatti servito, per questi suoi Licheni, Licheni vivi e Licheni pensanti, rispettivamente di carte riciclate fissate su tavole, con ripetute sovrapposizione di cere a catrami di differenti densità, di pannelli di varie essenze di legno posti a bagno e sotto la pioggia e in seguito curvati col fuoco e infine di terrecotte patinate con terre crude e minerali liquidi. Dove, col legno, dominano gli elementi primari dell’acqua, del fuoco, della terra e dove, analogamente, i procedimenti utilizzati sono pur essi “minimalizzati”, come ancora Priod dichiara, “per meglio cogliere l’essenza e per conseguenza la globalità dei sistemi, rendendo il mezzo espressivo contempraneamenteparte integrante di un processo di appropriazione e di conoscenza con una serie di messaggi creati dossando i colori dei materiali, le superfici e lo svilupo spaziale”. Con esiti, quindi, significanti, ma al messaggio non subordinati, essendo essi, nella loro scabra essenzialità, pur aderente al tema e alle sue motivazioni, frutto d’una intenzionalità formativa avvertita, che rifugge dall’esser fine a se stessa e che risolvendosi nella forma della metafora offre a chi guarda l’esperienza mediata della realtà. Mediata, ma non per questo meno intensa. E’ la prerogativa dell’arte, che in tal modo può attuare la ricaduta dell’esemplarità primaria del soggetto su di un piano di più compromessa frizione con i problemi dell’oggi, tentando di rialacciare i nessi con la storia, seppur entro le coordinate di cui s’è sopra argomentato.

FORME IN EQUILIBRIO *

* Testo tratto dal catalogo della mostra Forme in Equilibrio,Tour du Fromage, Aosta, Dicembre 1994.

Martina Corgnati

Apparentemente il lavoro di Roberto Priod si propone come metafora delle circostanze naturali e ambientali in cui l’artista opera: la Valle d’Aosta, perciò la montagna con la sua rigogliosa e severa vegetazione. Il legno, quindi, che ritroviamo impiegato con tanta frequenza nei più recenti lavori di Priod, sembra essere una scelta obbligata, un inevitabile atto di omaggio a un genius loci che si nasconde come una necessità intrinseca all’interno di questo operare. Ma osservando le cose più da vicino, e considerando tutto l’insieme del già lungo percorso di questo giovane scultore, rintracciamo in realtà altro. Altre, importanti, esigenze. Innanzi tutto la volontà di apprendere le leggi, proprio le leggi costitutive, non solo e non in prima istanza formali, di quella difficile pratica che è sempre stata la scultura e che ha portato Priod anzitutto a formarsi in un luogo dominato di ben altri “geni”, ben altri numi tutelari, quali le officine di Carrara, dove regna incontrastato un materiale completamente diverso e non meno carico di storia e del peso d’una tradizione aulica: il marmo. In secondo luogo, forse proprio per la formazione acquisita o, forse più legittimamente, per la propria intima convinzione e volontà operativa, l’arista insiste nel cogliere nella scultura tutta la complessità, tanto maggiore oggi che di una disciplina plastica, ben racchiusa nella definizione di confini sicuri e certi, è sempre più difficile parlare. Non a caso dal legno, dal materiale naturale che troviamo utilizzato nelle opere di Priod, sono già state preventivamente rimosse tutte le istanze liriche, tutte le valenze tautologiche che hanno fatto la forza, la novità e la poeticità di tante esperienze artistiche consumate nel corso degli ultimi decenni trascorsi, e non solo in Europa (parlando di legno come materia naturale viene infatti inevitabile un riferimento al Giappone, colto alla luce di esperienze come quelle, altissime, di Shigeo Toya). Il legno, come peraltro tutti gli altri elementi che Priod manipola e trasforma, è piuttosto il termine di una sfida sferrata dall’artista alla naturalità della materia. Allo scopo di segnalare come di fatto la natura non ci sia più, si potrebbe dire, e pertanto di compiere un atto di calzante e attualissima denuncia: un’implicazione di questo genere certo non manca. Ma non basta. perchè l’arte, è doveroso aggiungerlo, non si presenta qui come pregnante transliterazione di un lato naturale filtrato attraverso una sensibilità tutta letteraria, ma si esibisce nell’evidenza delle proprie intime leggi, le leggi della forma e dello spazio, senza per questo rinunciare a valenze mitiche o ancestrali, a ricordi, per così dire, attinti al passato remoto della memoria collettiva. Possiamo dunque, anzi dobbiamo ritrovare la suggestione di un’ala o di un corpo volatile in quei dardi ricurvi che si protendono nello spazio aperto, il richiamo a una sorta di barca primitiva in certi fasci di rami o bastoni combusti trattenuti e quasi imprigionati in un cilindro di piombo. Ma, nellostesso tempo, è necessario osservare come Roberto Priod ricerchi un equilibrio fra i materiali prescelti, un equilibrio non esclusivamente funzionale alla definizione della forma in senso aprioristico. E’ la forma infatti a risultare piuttosto conseguente alla bilanciata articolazione delle parti fra loro e con l’insieme: si pensi, in questo caso, all’opera intitolata Plumes. Il legno, per esempio, come si è già detto, non viene quasi mai offerto nella sua naturalità grezza, ma scomposto in inumerevoli listeli e riassemblato poi attraverso l’incolaggio a caldo: un procedimento che appartiene più alla segheria che alla bottega artigianale, più all’industria che all’alchimia e consente una sostanziale “presa di distanza” da un corpo, dalla fisicità dell’opera che potrebbe farsi a ogni minima, momentanea concessione tropo invadente. A un’intenzionalità analoga che potrebbe farsi a ogni minima, momentanea concessione troppo invadente. A un’intenzionalità analoga risponde la presenza del piombo stagnato, perciò alla superficie particolarmente brillante, asettica e fredda, composto in forme rigidamente geometriche, come pezzi di una macchina di sofisticata precisione. Il risultao è, come si è detto, pienamente equilibrato anche laddove (per esempio nella serie di opere significativamente intitolate Emozioni – Rimozioni) al piombo vien sostituito il gres, ai listelli saldati a caldo un tronco vero e proprio parzialmente combusto, quasi a rievocare o, meglio, a conservare nel vivo della propria materia il ricordo del fuoco, forza elementare ma sempre sovrana trasformatrice di tutte le cose, energia primaria alla base ea fondamento di ogni tecnica, scultura compresa almeno in quanto “arte dei metali”. In queste opere sormontate da forme plastiche dalla forte apparenza organica (in alcuni casi si tratta di veri e propri grappoli di elementi verticali che mimano scopertamente le osse umane, formalizzandone però, e ancora una volta, riequilibrando in una cadenza persino quasi volutamente estetizzante quel tanto di eccessivo, di emotivamente coinvolgente le osse implicano) risulta evidente un richiamo alla colonna, elemento primario, si può dire, non soltanto dell’architettura ma dello spazio e del pensiero mediterraneo dall’antica Grecia a oggi. La colonna, nel suo composto slancio verticale è segno dell’uomo, e al tempo stesso misura, unità minima razionale di un impianto spaziale che essa sostiene, delimita e significa. Roberto Priod tiene conto di queste ataviche implicazioni progettando le proprie colonne-protesi, tien conto anche dell’inconfutabile parentela tra colonna e tronco, fra capitello e chioma di quell’albero immaginario che già sin dalla remota antichità non è più semplice natura e non ancora pura cultura. Le sue opere però non reggono timpani o architravi, si elevano modeste, intimamente sole nello spazio vuoto, come sottratte a una funzionalità che le rendeva credibili e forniva loro una autentica ragione di esistenza. Perchè, forse, il compito dell’arte contemporanea, almeno nelle sue manifestazioni più consapevoli e partecipi, come scriveva Kandisky, dello spiritu di un’epoca, è anche di misurarsi con questa sostanziale impossibilità di ritorno e nell’atto stesso però anche con l’inafferrabile, consustanziale nostalgia di un ritorno. Come una Sehnsucht che ci orienti nel caos della possibilità.

DA POPOLI NOMADI *

* Testo tratto dal catalogo della mostra Oltre, galleria Artifex, Torino, Maggio 1993

Andrea B. Del Guercio

Seguo da anni l’attività di Roberto Priod e ne ho curato in varie occasioni l’attività espositiva. Lo colloco tra gli artisti italiani più interessanti di una nuova generazione che ha saputo specificatamente maturare una nuova concezione della scultura, che ha saputo manipolare il dialogo e il confronto dei materiali, testimoni attivi di temi, conseguendo valori estetici di prestigio. L’articolazione del suo percorso espressivo, in questi anni, è scandita attentamente da una serie mirata di opere plastiche, secondo un auto – rinnovamento espressivo teso lungo una condizione formale, caratterizzata per rigore e tensione, dall’energia pulsante insita nelle materie. I processi e le tecniche d’intervento, consone a questa direzione di lavoro, si pongono in dichiarata evidenza relatrici, nell’unità di valore del singolo manufatto, di un qualificato contributo. Costante è la presenza del calore quale fonte di energia primaria nella manipolazione, nella costruzione, nell’edificazione del mondo, il fuoco è la tecnica persistente specificata nella piegature del legno, nella fusione del bronzo, nella cottura della terra. Il fuoco, come tecnica di fusione, di cottura, di piegatura per materiali antichi, che nel processo, assumono uno stato di fisicità forte e severo, attraversato da mobilità e da sviluppo, ora in elevazione, ora in orizzontalità. Materiali e tecniche che Priod studia da tempo, direttamente appresi ed approfonditi, con sensibilità e intelligenza, da quel territorio, la Valle d’Aosta , riconoscibili anche in una più ampia cultura della montagna. L’impiego dei materiali e le tecniche di elaborazione specifiche rispondono ad una visione della scultura quale testimonianza persistente della natura al cui interno opera l’uomo, anch’esso inteso senza confini di tempo e quindi di ogni sviluppo. I materiali plasmati da fuoco sono testimoni severi dell’esperienza, della frequentazione del mondo ed incidono articolandosi nell’habitat. La fruizione del manufatto oggi deve attraversare di conseguenza, per sensibilità e cultura, stagioni ed epoche della terra e quanti la frequentano si avverte, cioè, nitida la complessità di una cultura archeologica primaria e persistente nella contemporaneità. Si tratta ancora della cultura materiale dell’uomo al cui interno interagiscono funzioni ed emozioni, stati di necessità fisica e lirico – spirituale. Il manufatto di Priod non si chiude su se stesso, non è enigma rinserrato, ma ha sviluppo e proiezione nello spazio, incide sul percorso, costringe al confronto ed al impatto. I titoli dati da Priod e le sue dichiarazioni di poetica avvalorano ipotesi espressive per geografie distanti, per territori senza confini, per popoli nomadi, in nome di quell’esperienza che percorre il pianeta, patrimonio di tutti gli uomini. Avvertiamo così una cultura espressiva contemporanea che guarda all’interno del vissuto, e che è testimonianza della vitalità di esso.